der Ahlhorner Luftschiffhafen und Fliegerhorst

von 1915 - 1938

1915 - 1921

Als

die Reichsmarine im Juli 1915 die Entscheidung traf, in Ahlhorn einen Luftschiffhafen

der Reichsmarine zu bauen, hatte das Dorf gerade einmal 435 Einwohner. Südlich

des Straßendorfes lag der Statsbrink, eine Heidefläche, die sich

bis zur Landwehrbäke erstreckte und als Ahlhorner Heide bezeichnet wurde.

Hier waren lediglich einige Heidschnucken geweidet worden, ansonsten wurde das

sandige Heidegebiet nicht genutzt.

Als

die Reichsmarine im Juli 1915 die Entscheidung traf, in Ahlhorn einen Luftschiffhafen

der Reichsmarine zu bauen, hatte das Dorf gerade einmal 435 Einwohner. Südlich

des Straßendorfes lag der Statsbrink, eine Heidefläche, die sich

bis zur Landwehrbäke erstreckte und als Ahlhorner Heide bezeichnet wurde.

Hier waren lediglich einige Heidschnucken geweidet worden, ansonsten wurde das

sandige Heidegebiet nicht genutzt.

Ein idealer Platz für den Luftschiffhafen. Luftschiffe (Zeppeline) galten als bestens geeignet für die

Fernaufklärung über der See, weshalb ein Standort in relativer Küstennähe

ausgesucht worden war. Damals unterstand das ganze Areal noch nicht der Luftwaffe,

sondern, wie es sich für eine "Schiffsflotte" gehört, der

Marine.

Anfänglich wurden südlich des Bauernwaldes „Großer

Sand“ ein 259 ha großes Gelände für den Flughafen und in unmittelbarer

Dorfnähe eine 87 ha große Fläche für das sog. Gaswerk genutzt.

Über 2000 Facharbeiter, Kriegsgefangene und Marinesoldaten

errichteten seit dem 27.7.1915 dort

Über 2000 Facharbeiter, Kriegsgefangene und Marinesoldaten

errichteten seit dem 27.7.1915 dort

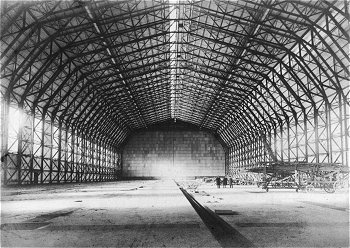

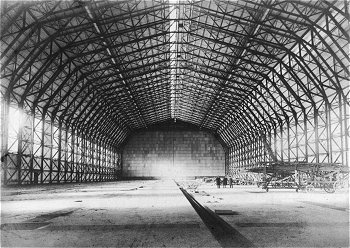

- zuerst 4 riesige Hallen (je 234 m lang, 60 m hoch und 35 m

breit) in Eisengerüstkonstruktion für 8 Luftschiffe

- später noch zwei weitere, größere Hallen (268

x 82 x 35 m)

- ein Gaswerk, d.h. eine Fabrik, in der unter Verwendung von

Koks, Kalk und Raseneisenerz Wasserstoff als Füllgas für die Luftschiffe

erzeugt wurde. Außerdem erfolgte dort die „Dampf-, Licht- und Krafterzeugung“

für den Flughafen

- Unterkunfts- und Verwaltungsgebäude im Südwesten

des Geländes

- Im Wald nördlich des Luftschiffhafens

ein Kasino und Offizierswohnhäuser (heutiger Kasinowald)

Die

Skizze zeigt, wie die damaligen Luftschiffhallen (schwarz) im Verhältnis

zum heutigen Flugfeld (blau) lagen. Außerdem kann man das weitläufige

Schienennetz erkennen, das den Luftschiffhafen damals durchzog.

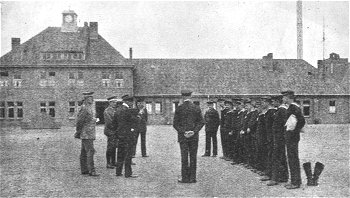

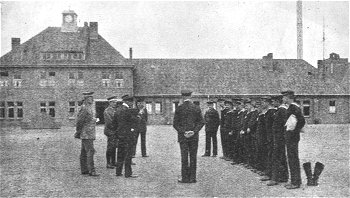

Der sog. Kasernenbereich unmittelbar an der Vechtaer Straße

hat beide Weltkriege überstanden und steht heute noch. Es sind die Gebäude

neben der Einfahrt parallel zur Straße und die Gebäude rund um den

ehemaligen Exerzierplatz (heute Kapitän-Strasser-Platz).

Ein weiteres Gebäude ist das ehemalige Marinelazarett von

1917.

Um die Rohstoffe für die Gaserzeugung heranzuschaffen, wurde

ein Anschluss an den Ahlhorner Bahnhof geschaffen, der daraufhin eine Blütezeit

erlebte. Der ganze Luftschiffhafen war von Geleisen durchzogen (siehe Skizze).

In den ersten Monaten wurde der Wasserstoff, mit dem

die Luftschiffe gefüllt wurden, per Bahn herangeschafft. Denn das Gaswerk

wurde erst im Herbst 1916 fertig und hatte eine anfängliche Kapazität

von 30.000 m³ pro Tag, die später auf 60.000 m³ erhöht wurde.

Vom Gaswerk wurde der Wasserstoff durch große, unterirdische Leitungen

zu den Luftschiffhallen geleitet. Von diesem Gaswerk steht heute nur noch die

Kompressorenhalle (Foto von 2009, links),

in der der erzeugte Wasserstoff mit 3 Kompressoren auf 100 bar verdichtet und

in 180 unterirdische Hochdrucktanks gepumpt wurde.

In den ersten Monaten wurde der Wasserstoff, mit dem

die Luftschiffe gefüllt wurden, per Bahn herangeschafft. Denn das Gaswerk

wurde erst im Herbst 1916 fertig und hatte eine anfängliche Kapazität

von 30.000 m³ pro Tag, die später auf 60.000 m³ erhöht wurde.

Vom Gaswerk wurde der Wasserstoff durch große, unterirdische Leitungen

zu den Luftschiffhallen geleitet. Von diesem Gaswerk steht heute nur noch die

Kompressorenhalle (Foto von 2009, links),

in der der erzeugte Wasserstoff mit 3 Kompressoren auf 100 bar verdichtet und

in 180 unterirdische Hochdrucktanks gepumpt wurde.

Die Luftschiffhallen waren im Winkel von 60 ° zueinander eingeordnet,

mit dem Landeplatz in der Mitte dazwischen. Die Hallen waren für damalige

Verhältnisse gigantisch, der gesamte Oldeburger Bahnhof hätte spielend

in eine Halle hineingepasst. 1916 wurde die erste Hallengruppe fertig (Hallen

"Aladin" und "Albrecht").

Zu den Hallengruppen gehörten jeweils zwei Hallenkasernen, Werkstätten

und Magazine, jede Hallengruppe hatte direkten Eisenbahn-Gleisanschluss.

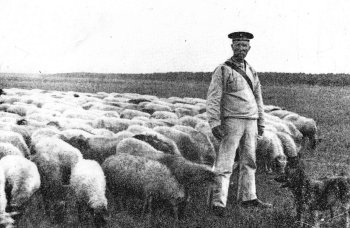

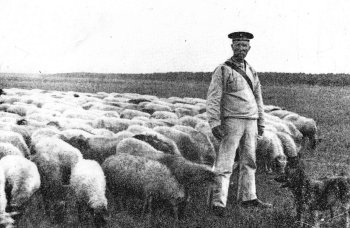

links: Wie einem alten Bild

zu entnehmen ist, hielt die Marine zu der Zeit sogar eine eigene Schafherde.

rechts: Appell 1916

unten das gleiche Gebäude 2008 (die Schornsteine fehlen dank Zentralheizung)

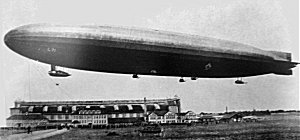

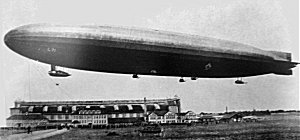

Die ersten drei Luftschiffe (Zeppeline L 21, L 30 und L 31) trafen

noch vor Fertigstellung der Hallen im Sommer 1916 in Ahlhorn ein. Sechs weitere

folgten im Herbst und Winter. Sie wurden sofort für den Kriegseinsatz in

der Nordsee und in England eingesetzt, wobei einige Luftschiffe durch feindliches

Feuer abgeschossen wurden (z.B. L 31 über London), außerhalb des

Flughafens Bruchlandungen machten (z.B. bei Großenkneten und im Kurland)

oder zu anderen Einsatzorten verlegt wurden. Ende 1916 waren nur noch zwei Luftschiffe

in Ahlhorn stationiert. 1917 kamen als Ersatz neun Zeppeline und das erste Schütte-Lanz-Schiff

(SL 20) nach Ahlhorn.

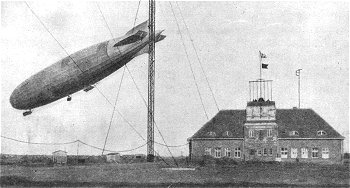

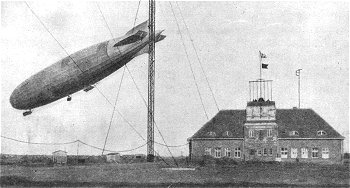

links: Luftschiff neben der Funkstation 1916

links: Luftschiff neben der Funkstation 1916

das gleiche Gebäude 2008, wenn auch

von der anderen Seite

Die Luftschiffe waren normalerweise 14 bis 19 und in Ausnahmefällen

bis zu 36 Stunden in der Luft und erreichten Höhen von 6000 m, wobei die

große Kälte und z.T. die sauerstoffarme Luft den Mannschaften stark

zusetzte. Die Zeppeline konnten zwar feindlichem Abwehrfeuer und Jagdfliegern

ausweichen, in dem sie große Höhen ausfsuchten, aber wegen der großen

Masse des Auftriebskörpers konnten die Schiffe nur mühsam gegen Stürme

ankommen und wurden oft weit abgetrieben.

Am 5.1.1918 begann das Ende des Luftschiffhafens Ahlhorn. Gegen

Einbruch der Dunkelheit vernichtete eine gewaltige Explosion 4 Hallen mit 5

Luftschiffen. 15 Tote, 30 Schwer- und 104 Leichtverletzte waren zu beklagen.

Da das Unglück nach Dienstschluss passierte, war die Zahl der Opfer glücklicherweise

nicht höher.

Bei Arbeiten am L 51 in Halle 1 musste Feuer entwickelt worden sein, das die

in der Halle befindlichen L 51 und L 47 in Brand setzte, wobei über 100.000

m³ Wasserstoffgas lichterloh verbrannten, ohne zu explodieren.

Der Brand griff auf Halle 2 über, in der L 58 explodierte, wodurch wiederum

brennende Teile bis zu den Hallen 3 und 4 mit SL 20 und L 46 geschleudert wurden,

die ebenfalls in Brand gerieten und explodierten. Noch in Oldenburg und Bremen

konnte man den Knall der Explosion hören.

An den noch im Bau befindlichen großen Hallen 5 und 6 entstanden nur geringe

Schäden an Dach und Fenstern.

Man begann sofort, Halle 1 wieder aufzubauen und die Hallen 5

und 6 zu vollenden, was im März und Juli 1918 gelang. Aber

bis zum Frühjahr 1918 waren keine Luftschiffe in Ahlhorn stationiert. Erst

von April bis Juli wurden drei Zeppeline nach Ahlhorn verlegt, im Oktober folgte

als letztes Schiff das L 71.

Man begann sofort, Halle 1 wieder aufzubauen und die Hallen 5

und 6 zu vollenden, was im März und Juli 1918 gelang. Aber

bis zum Frühjahr 1918 waren keine Luftschiffe in Ahlhorn stationiert. Erst

von April bis Juli wurden drei Zeppeline nach Ahlhorn verlegt, im Oktober folgte

als letztes Schiff das L 71.

Im November 1918 erreichte die Marinerevolution Ahlhorn, der Soldatenrat

erteilte allen Offizieren Platzverbot.

Bei Kriegsende befanden sich nur noch L 64 und L 71 in Ahlhorn,

die entsprechend der Vereinbarungen des Friedensvertrages

von Versaille mit allen Flughafenanlagen am 30.6.1920 an England übergeben

wurden.

1921 wurden zahlreiche Gebäude und die Auslaufbahnen von

der französischen Kontrollkommission gesprengt bzw.

die beiden verbliebenen Hallenreste demontiert

und verkauft. Eine dieser Hallen soll noch heute in der Papierfabrik in Varel

stehen.

Heute erinnern nur noch einige Gedenktafeln und Straßennamen

wie Zeppelinstraße, Dr-Eckener-Straße, Kapitän-Strasser-Straße,

Am Kasinowald und Am Gaswerk sowie der Zeppelin im Ahlhorner Wappen an diese

große Ahlhorner Zeit.

Heute erinnern nur noch einige Gedenktafeln und Straßennamen

wie Zeppelinstraße, Dr-Eckener-Straße, Kapitän-Strasser-Straße,

Am Kasinowald und Am Gaswerk sowie der Zeppelin im Ahlhorner Wappen an diese

große Ahlhorner Zeit.

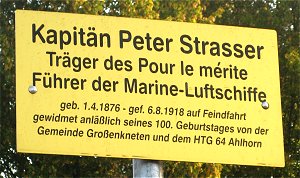

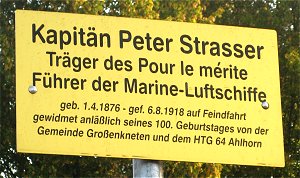

Gedenkstein an die große

Zeppelin-Zeit in Ahlhorn unter Marinebaurat Beck (nahe dem Nordwesttor des Fliegerhorstes

und Gedenktafel für Kapitän Strasser in der gleichnamigen Straße

in Ahlhorn.

Einige Daten zu Luftschiffen:

L 30 |

198 m lang, 23,94 m Durchmesser, Volumen 55.200 m³,

sechs Motoren mit 240 PS |

L 40 |

erstes Schiff mit schwarzem Tarnanstrich |

L 71 |

211,5 m lang, 23,93 m Durchmesser, sieben Motoren

mit 260 PS, Aktionsradius 12.000 km, Nutzlast 44,5 Tonnen. |

SL 12 |

Schütte-Lanz-Schiff mit Sperrholzspanten, 174

m lang, 90 km/h schnell |

SL 20 |

198 m lang, fünf Motoren mit je 240 PS, 102 km/h

schnell |

1921 - 1938

Der ehemalige

Luftschiffhafen wurde nach Ende des 1. Weltkrieges zuerst nicht mehr militärisch

genutzt, sondern aufgeteilt und das Gelände an die Gemeinden Duisburg-Hamborn und Großenkneten

sowie die Landesversicherungsanstalt Oldenburg und an Privatleuten verkauft.

140

ha gingen an die Stadt Hamborn, die sie dem Caritasverband übergab. An

der Vechtaer Straße entstand ein Caritasheim (Ludgerushaus), das beträchtliche

Dimensionen aufwies und Platz für bis zu 400 Kinder bot. Die

alte Unterkunftsanlage wurde dafür komplett und mit nur geringen Umbauten

übernommen. Genutzt wurden vor allem die

Gebäude rechts und links hinter der ehemaligen Hauptwache. Zum Heim gehörten

eine Krankenstation, Bäckerei, Tischlerei, Schmiede (links), eigene Treibhäuser,

eine kleine katholische Schule und ein Gutshof mit einer Fläche von etwa

100 ha angelegt, der u.a. der Versorgung des Heimes diente. Heim

und Gutshof blieben durch einen Gleisanschluss direkt mit dem Ahlhorner Bahnhof

verbunden.

140

ha gingen an die Stadt Hamborn, die sie dem Caritasverband übergab. An

der Vechtaer Straße entstand ein Caritasheim (Ludgerushaus), das beträchtliche

Dimensionen aufwies und Platz für bis zu 400 Kinder bot. Die

alte Unterkunftsanlage wurde dafür komplett und mit nur geringen Umbauten

übernommen. Genutzt wurden vor allem die

Gebäude rechts und links hinter der ehemaligen Hauptwache. Zum Heim gehörten

eine Krankenstation, Bäckerei, Tischlerei, Schmiede (links), eigene Treibhäuser,

eine kleine katholische Schule und ein Gutshof mit einer Fläche von etwa

100 ha angelegt, der u.a. der Versorgung des Heimes diente. Heim

und Gutshof blieben durch einen Gleisanschluss direkt mit dem Ahlhorner Bahnhof

verbunden.

Das Caritasdorf wurde 1938 wieder aufgelöst, als das Gelände an die

Reichsvermögensstelle zurückgegeben werden musste, weil ein neuer

Flughafen eingerichtet werden sollte.

Weitere 168 ha, die im Süd- und Ostteil des ehemaligen Luftschiffhafens

lagen, kaufte die „Siedlungsgesellschaft Ahlhorn“, die dort Nebenerwerbssiedlungen baute, in die zuerst vor allem Angehörige der Marine und

der kaiserlichen Werft einzogen. So wurden 1919 die heutige Süd- und 1921

die Ostsiedlung Ahlhorns gegründet.

In die Gebäude des ehemaligen Gaswerkes zogen zwei Industrieunternehmen

ein, eine Chemiefabrik, in der Schädlingsbekämpfungsmittel hergestellt wurden,

und eine Nebenstelle der Oldenburgischen Zellfiberwerke. Letztere stellte ihren

Betrieb aber bereits nach zwei Jahren wieder ein, und 1935 wurden die ungenutzten

Gebäude abgerissen.

Das Offizierskasino mit dem Kasinowald wurde von der

Landesversicherungsanstalt gekauft und ab 1921 als Lungenheilstätte verwendet. Von 1924 bis 1938 wurde es an die Innere Mission verpachtet,

die dort ein Altersheim für Männer einrichtete. Von 1938 bis 1940

war es wieder Lungenheilstätte, danach wurde es wieder von der Wehrmacht

genutzt.

Das Offizierskasino mit dem Kasinowald wurde von der

Landesversicherungsanstalt gekauft und ab 1921 als Lungenheilstätte verwendet. Von 1924 bis 1938 wurde es an die Innere Mission verpachtet,

die dort ein Altersheim für Männer einrichtete. Von 1938 bis 1940

war es wieder Lungenheilstätte, danach wurde es wieder von der Wehrmacht

genutzt.

1945 bis 1958 wurde das Gebäude von den Engländern als

Gästehaus für Familienangehörige der Air Force verwendet, die

in Ahlhorn zu Besuch waren.

Von 1958 bis 1989 war die Standortverwaltuzng der Bundeswehr dort untergebracht,

seitdem steht der schöne Bau leer.

Das sog. Marineheim an der Vechtaer Straße ging 1922 an die

Innere Mission, die dort ein Waisen- und Erziehungsheim („Heideheim“) betrieb.

Heute befindet sich in dem Gebäude ein Nachtclub.

_______________________________

Die zahlreichen Details in diesem Beitrag

wurden von H. Edzards in seiner Broschüre „Luftschiffhafen Ahlhorn – ein

Beitrag zum Jubiläumsjahr 1965“ zusammengetragen.

Die gezeigten Schwarzweißaufnahmen

stammen von Bildern, die bis zur Aufgabe des Fliegerhorstes das ehemalige Offizierskasino

schmückten, und die dem Bürgerverein Ahlhorn überlassen wurden.

letzte Änderung am 27.4.09

Als

die Reichsmarine im Juli 1915 die Entscheidung traf, in Ahlhorn einen Luftschiffhafen

der Reichsmarine zu bauen, hatte das Dorf gerade einmal 435 Einwohner. Südlich

des Straßendorfes lag der Statsbrink, eine Heidefläche, die sich

bis zur Landwehrbäke erstreckte und als Ahlhorner Heide bezeichnet wurde.

Hier waren lediglich einige Heidschnucken geweidet worden, ansonsten wurde das

sandige Heidegebiet nicht genutzt.

Als

die Reichsmarine im Juli 1915 die Entscheidung traf, in Ahlhorn einen Luftschiffhafen

der Reichsmarine zu bauen, hatte das Dorf gerade einmal 435 Einwohner. Südlich

des Straßendorfes lag der Statsbrink, eine Heidefläche, die sich

bis zur Landwehrbäke erstreckte und als Ahlhorner Heide bezeichnet wurde.

Hier waren lediglich einige Heidschnucken geweidet worden, ansonsten wurde das

sandige Heidegebiet nicht genutzt.

In den ersten Monaten wurde der Wasserstoff, mit dem

die Luftschiffe gefüllt wurden, per Bahn herangeschafft. Denn das Gaswerk

wurde erst im Herbst 1916 fertig und hatte eine anfängliche Kapazität

von 30.000 m³ pro Tag, die später auf 60.000 m³ erhöht wurde.

Vom Gaswerk wurde der Wasserstoff durch große, unterirdische Leitungen

zu den Luftschiffhallen geleitet. Von diesem Gaswerk steht heute nur noch die

Kompressorenhalle

In den ersten Monaten wurde der Wasserstoff, mit dem

die Luftschiffe gefüllt wurden, per Bahn herangeschafft. Denn das Gaswerk

wurde erst im Herbst 1916 fertig und hatte eine anfängliche Kapazität

von 30.000 m³ pro Tag, die später auf 60.000 m³ erhöht wurde.

Vom Gaswerk wurde der Wasserstoff durch große, unterirdische Leitungen

zu den Luftschiffhallen geleitet. Von diesem Gaswerk steht heute nur noch die

Kompressorenhalle

links: Luftschiff neben der Funkstation 1916

links: Luftschiff neben der Funkstation 1916

Heute erinnern nur noch einige Gedenktafeln und Straßennamen

wie Zeppelinstraße, Dr-Eckener-Straße, Kapitän-Strasser-Straße,

Am Kasinowald und Am Gaswerk sowie der Zeppelin im Ahlhorner Wappen an diese

große Ahlhorner Zeit.

Heute erinnern nur noch einige Gedenktafeln und Straßennamen

wie Zeppelinstraße, Dr-Eckener-Straße, Kapitän-Strasser-Straße,

Am Kasinowald und Am Gaswerk sowie der Zeppelin im Ahlhorner Wappen an diese

große Ahlhorner Zeit.

Das Offizierskasino mit dem Kasinowald wurde von der

Landesversicherungsanstalt gekauft und ab 1921 als

Das Offizierskasino mit dem Kasinowald wurde von der

Landesversicherungsanstalt gekauft und ab 1921 als